ポルトガルの語源になったともいうポルトは人口27万人ほどの街。南北に細長い国のやや北の方にあって、南に近いリスボンとはまた別の趣がある。街の真ん中には豊かなドウロ川が流れている。地図を広げただけでは想像できないほど、高低差が激しく、道が曲がりくねっていて、身体の感覚を頼りに歩かないと何度も同じ場所に出てきてしまうのだから、かつての人々は目の前にある一縷の光を頼りに感覚的なまちづくりをしていたのだろう。

今回、三度目になるポルトを訪れた目的は、美しい町並みを堪能することでなく、あるイベントに参加するためだった。11月というまとまった休みも取れにくいこの時期に、マイルを清算し、仕事を大急ぎでまとめて向かったのは、Forum of Futureという年に一度のシンポジウムだ。

ポルト市の文化担当官のギレームにあったのは、同じ年の夏、2回目にポルトを訪れたときだった。彼を紹介してくれたのは、学生の頃からの友人で評論家のシュモン・バザールだ。シュモンは2007年からドバイを拠点にGrobal Art Forumというシンポジウムを企画していて、小説家、科学者、建築家、思想家、音楽家、パフォーマーなど、全く異なる分野の人々を招き、あるテーマを分かち合うという場を作っている。大学や美術館などが企画するシンポジウムとは全く違う自由な流れの中で、人々が互いに考えを交わすような機会を作ってきたことが、Forum of Futureの参考ともなっているらしい。その流れでシュモンはポルトでのこの企画にも携わるようになり、ギレームとは毎年顔を付き合わせてプログラムを組んでいるという。シュモンが書く「Connect」というタイトルのメールは会ったことのない両者のコアな部分をしっかり繋げてくれる。

それは私がポルトに到着したその日だったと思う。目も頭も焼けるような暑い夏の午後、ギレームはすぐにシュモンのメールに答えて、即座に濃いボールを投げてきた。

「今日、これからクレア・ビショップが来て市役所でワークショップをするけど、もしよかったら参加したらどうかな?」

え?あの有名なイギリス人の美術評論家のクレア・ビショップが今ポルトにいるって、どういうこと?メールをもらったときには、もう午後も終わろうとしていたので、残念だけど今日は間に合わなそうだ、と私が返答のメールを送ると、ギレームは間髪入れずに翌日のセッションも紹介してくれた。キューバ人のアーティスト(アクティビスト)、タニア・ブルゲラによる講演があるというので、そちらに参加してみることにした。ガッチリした背格好で声も大きくて、でもおおらかな女性だった。移民とそのアイデンティティと、それを取りまく国家の枠組みを問題にした作品を作っているという。国際展とかビエンナーレで活躍する彼女は、その大きなイベントの枠組みについて疑問を呈していた。展示の機会を与えられたはいいけど、どの作家もその限られたスペースでどうにか目立とうとする作品しか作らなくなること、また見る人々も膨大な作品の前で知らずのうちに目立つ作品を探してしまうことに心底怒っていた。

タニア・ブルゲラの講演の内容もさることながら、講演の場所と雰囲気が特別印象に残った。市役所の屋上に繋がるコンクリート打ちっ放しの空間に、無造作に椅子を並べていて、ベランダからは市庁舎の時計台の上に佇むカモメが目の前に見えた。市役所で働くほとんどの人がこのデッドスペースのことを知らないだろう。参加者は20代から60代まで多岐に渡っていて、30名ほどはいただろうか。なんと無料である。講演には、ランニングにトレーニングパンツというラフな格好のクレア・ビショップも参加していて、まだ暑さも十分残る真夏の午後、会場の人々とタニアの活動の距離を繋げるべく、大きく両手を振りかぶりながら、いくつかシンプルで力強い質問をしていた。

「ねえ、こんなに素晴らしい内容の話について、みんな質問しない手はないわよ。ほら、さあなんでもいいからコメントしたらどう?」

体育の先生のようだった。講演は英語で行われていて、会場の中には英語が苦手な人も含まれていたが、そのあたりは活発な質問とアジテーションと笑いで補われていたような気がする。講演後、エレベーターから一人ピシッと清潔感のある紺色のスーツを着た紳士が入ってきた。歓談をしていたギレームは会話を中断して言った。

「ごめん、ボスが来たから案内しないと。僕の提案には全てイエスと言ってくれる、素晴らしい人なんだ」

颯爽と入ってきたのはポルトの市長だった。ギレームの直属の上司、つまりその間のビューロクラシーがないことには驚いた。妥協することのない議論の場が、風通しの良い市役所の屋上で行われていることにも。

ポルトガルは2013年には失業率16%とヨーロッパの中でも経済的に立ち遅れていたが、外国資本の投資の誘致を徹底的に行い、2017年にはわずか4年で2,7%の成長率を記録するなど目覚ましい復活を遂げている。それが引き金になったか、海外で活躍していたポルトガル人が戻ってきたり、外国人実業家がポルトガルに拠点を移したり国全体が温まっている。最近では、すっかり物価と不動産の価格が上がってしまったベルリンのアーティストたちがポルトガルに移住しているとも。EUの劣等生はアーティストたちにとっては守り神なのかもしれない。

こうして私は同じ年の11月にポルトに戻った。Forum of Futureは2014年に始まって以来、ジャン・ヌーヴェル(建築家)、ヴォルフガング・ティルマンス(写真家)、リチャード・セネット(社会学者)、ハンス・ウルブリヒ・オブリヒト(キュレーター)、アルベルト・シザ(建築家、ポルト出身)、藤本壮介(建築家)などが参加。毎回テーマに沿って、彼らの仕事と思想、社会とのつながりに関して話す。7日間の会期中、1日あたり3セッション前後のプログラムが組まれていて全て無料だ。当日、会場までチケットを事前に取りに行くことになっていて、人気のあるものはすぐになくなってしまう。

メインになっている会場はリボリ劇場だ。1913年に建てられたこの劇場はその後も何度かの改装工事やディレクターの変更を経て市民劇場として機能してきたが、2014年まではその活動を実質クローズし、外部のコマーシャルイベントなどに貸し出していた。しかし、いまの市長になって、新たにディレクターを招致し再オープンしたという市民による文化奪回の場所である。

2018年のテーマは「Agora Club」というちょっと変わったタイトルだった。ギリシャの「アゴラ」はつまり都市国家ポリスにおける広場、パブリックスペースということで、自由な言論の場所についてというのがテーマの趣旨だという。イベントの参加者は主にポルト市民だ。もちろん外国からの参加者も大歓迎のようだが、今のところはほとんどいない。ポルトには大学がいくつかあって若い観客も多いが、それ以上に一般の参加者も多かった。彼らは初めて会うアーティストや作家や思想家のプレゼンテーションにまっさらな態度で臨む。50年代に活躍したイギリス人アーティスト、Art & Languageのトークのあと、会場の女性から投げかけられた質問は小気味よかった。

「すみませんが、今まで離されたあなたたちの会話、さっぱりわからなかったのですけど。何を言いたかったのかしら?」

ひとりでに熱くなったアートワールドの壁にぴしゃりと水をかけているようだった。

そんな一般市民を相手に作品や研究内容を分かち合うには、プレゼンターの力量だけでなく、彼らの研究や思考にいかに普遍性があるかということを試されているようでもあった。

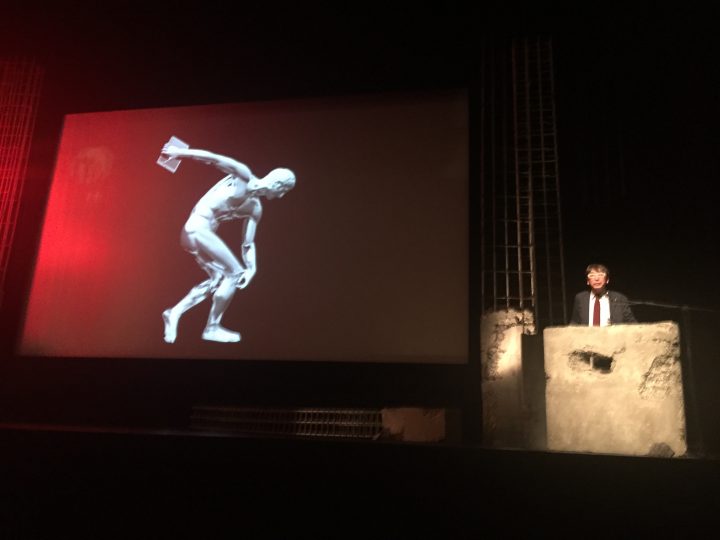

正直、シンポジウムに行くまで、(内容に期待はあったものの)ほとんどプレゼンターは知らない人ばかりだった。登壇者は西洋のコンテクストの中で活躍する人が多かったと思う。ロンドンでもパリでもニューヨークでもない小規模の街で、どんな話題が議論にのぼっているのかを確かめに行ったような感じだった。そんな中でも唯一アジアからの登壇者だったのが伊東豊雄である。彼の講演の会場は700人の超満員だった。講演が始まろうというとき、一緒に聞く予定だったドミニカ人のアーティストのイザベルが、残念な顔で言った。日本語のプレゼンテーションはポルトガル語の通訳しかされないというのだ。そして、彼女は「今回はスキップすることにするわ」と大混雑のロビーでこぼした。「私よりも他に聞くべき人がいるかもしれないから」。すると、それを横で聞いていたおそらくまだ10代後半ぐらいではないかという二人の女子がおずおずと話しかけてきた。「ねえ、もしチケットがあったら譲ってもらえませんか?」イザベルは、もちろん!とチケットを譲り、その場を颯爽と立ち去った。そのチケットをまじまじと見て、それが伊東豊雄のものであることをもう一度確認した若い女性は、まるで超人気アイドルグループのプラチナチケットを手に入れたように、ああ、神様、と天を仰いで目を潤ませた。遠い国の建築家の話をどうしても聞きたいと願う気持ちを目の当たりにして、なんだかこちらまで胸が熱くなった。伊東豊雄はこの日のためにポルトに来て、次の日の早朝に日本に戻って言った。ゆっくりと確実に平易な日本語を使って行われた講演の中で、2011年の震災がどのように自分の建築とそれ以外の活動に影響を与えたか、そして2020年の東京オリンピックを名目にものすごい量の建築が壊され、不必要な土木工事が行われることで経済のために建築が利用されていると厳しく批判し、強く怒りをあらわにした。一つの機会も逃さず、確実に強い言葉を残していく国際的に活躍する建築家のあり方を見た。

シンポジウムは毎日遅くまで行われた。小さな街で終電などを気にしないでよいからか、議論が24時をすぎても誰も止めようとしなかった。一年に一度、このような機会が行われることについて、ギエームを始め、オーガナイザーはその大変さを十分に認識しているようだったけれども、それ以上に自分たちが夢中になっているようだった。そういえば、この街はアルベルト・シザとマノエル・ド・オリヴェイラの故郷なのだ。いつまでも学び続ける人がいる街だ。

いくつか印象的なプログラムについて

Vinzenz Brinkmann

ドイツ人考古学者によるプレゼンテーション。ギリシャ彫刻がもともと極彩色に塗られていたことを科学的に実証した。研究グループと共同で当時の資料をもとに着色した彫刻は、キッチュでプリミティブでもある。白という色がいかに西欧の知識層のスノビズムを刺激し、オーセンティシティを高めるための考え方に使われているかということを問題提起。

Art & Language

1950年代にイギリスで活躍したアーティストグループ。造形を言語化すること自体をさらに作品にする入れ子構造のような作品を作る。最後に観客から出た、「さっぱりわかりませんでした。」という質問に対し、アーティストは真摯に答えた。

「わかる必要はないし、実際、僕らもまだわかっていないんだ。あれがなんだったかということを。もしかしたら失敗だったかもしれないし、もしそれが失敗だったのならば、なぜ失敗だったのかを今考えてみたいんだ」

一方、司会進行役のスペイン人のキュレーターは終始、アートワールドの専門用語でしか会話をせず、ただ話題の輪を閉じるだけで、この会話の元凶は彼にあるような気がした。

Walid Raad

Atlas Groupというアートリサーチグループの一人。ニューヨークはクーパーユニオンで教鞭をとる。抱腹絶倒の大エンターテイメントプレゼンテーション。クーパーユニオンの学費値上げ問題と中東でアートの扱われ方を並列して説明しローキー(Low key)なパワーポイントの資料で説明。クーパーユニオンの財政トラブルから転じて、作品を中東という別の場所で展示することで、政治的な操作によって作品のポイントがすり替えられてしまうことを、一喜一憂しながら、説明している。しかしまるでスタンダップコメディ。政治的な歪みとかダーディーなお金の話も、笑い飛ばしてしまおうというそんな勢い。見事だった。

Astor Taylor, ‘What is democracy?’

アメリカ人女性映画監督によるドキュメンタリーの上映会。すっかり歪め取られてしまった、「デモクラシー」という言葉をギリシャのアテネ、イタリアのシエナなど、民主主義発祥の場所を訪ね、政治学者、デモに参加している若者や有権者に取材し、そもそも民主主義とは何だったのかを調べて今の世界状況と比べる。

Democracy is wrong when it is governed by someone else.

Democracy functions when people govern themselves.

彼女は2011年のNYでのOccupy wall streetを導いたジャンヌ・ダルク。

Paul B. Preciado

ジェンダー研究者。彼の著書「Test Junkie」はレズビアンの自らが男性ホルモンを誘発させる薬を続けて登用することで、男性へと変化していった過程を記したもの。それ以降、Paulと名乗る。

ジェンダーの考え方が産業革命以降の人口増加を促すリプロダクションの論理が元になっていること、今のジェンダー論がミシェル・フーコーを基礎としており、ゲイ以外のマイノリティについての言及が少なく、いかに現在のジェンダーの考え方が経済的効率と密接に関連しあっているか、などということを資料と生物学用語、薬学用語などを使いながら丁寧に話すようすはまるで固く凝り固まった既成概念の壁を小さなハンマーで崩して行くよう。

「ごめん、ちょっと今はわかりにくいけど、すぐにピンとくるから、もう少し我慢して」と、オーディエンスを何度も気遣いながら、くだけた口調で話していく。この世の中は、いろんな見えない壁で覆われていることを十分に理解しながら、観客を決して置いていかないように話しかける。まさに社会の変化に身を投じた研究者だと思った。