「科学者で随筆家」なんて、今の世の中では悠長なことに聞こえるかもしれない。だけど、そんなことどうでもよくなってしまうほど中谷宇吉郎(1900―62)の雪と氷についての研究は美しいものや心に染み渡るような言葉で溢れている。科学による解明を待つ間、芸術でその時間を埋め合わせているようだ。

美しいものを見た時にそこに「なぜ」と「どうして」という気持ちがあらわれたらそれが芸術と科学の源である。解明すること、模倣すること、その方法は人それぞれ。だけど私たち人間が壮大な謎のなかに引き込まれたとき、それが科学であるか芸術であるか、誰かが決めたそんな分類は気にならなくなる。たったひとつ言えることは想像は事実と事実の間を結ぶということだ。

いつか行くのであれば雪の季節に行きたいと思っていた。「中谷宇吉郎 雪の科学館」は、中谷の故郷である石川県加賀市片山津の湖畔にある。建築家、磯崎新が1994年に設計したこの建物は白化粧をした白山を鏡のように映し出す湖を望み、どこか極寒の最果ての地にある小さな基地のような佇まいだ。そこでは自然の神秘的な美しさに魅せられた幸せな科学者たちが任務という名のもとに、美しさの背後に隠れるロジックを実験とデータと想像を組み合わせて探っているのだろう。まるで永遠に解明できないことを密かに望むように。

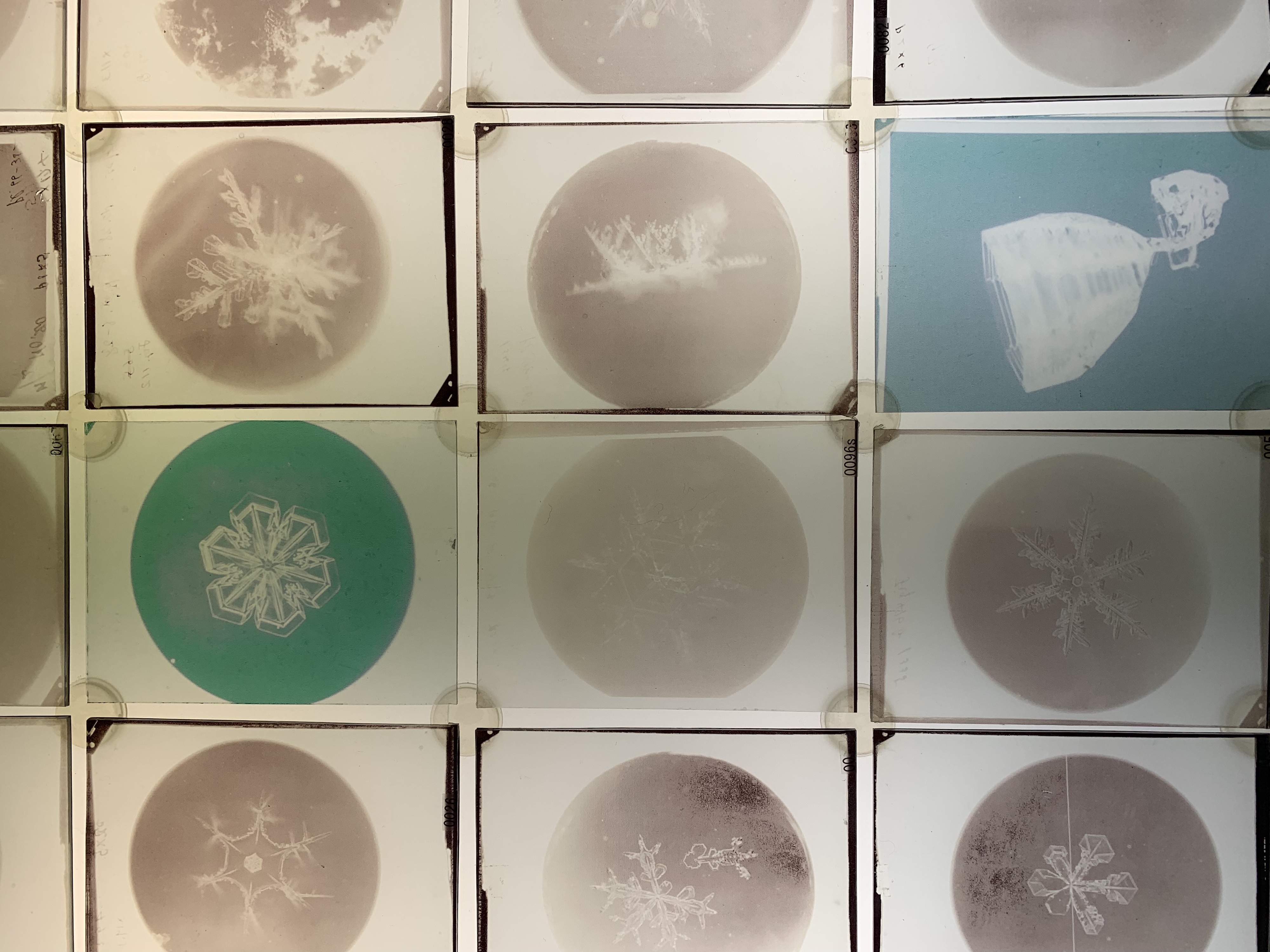

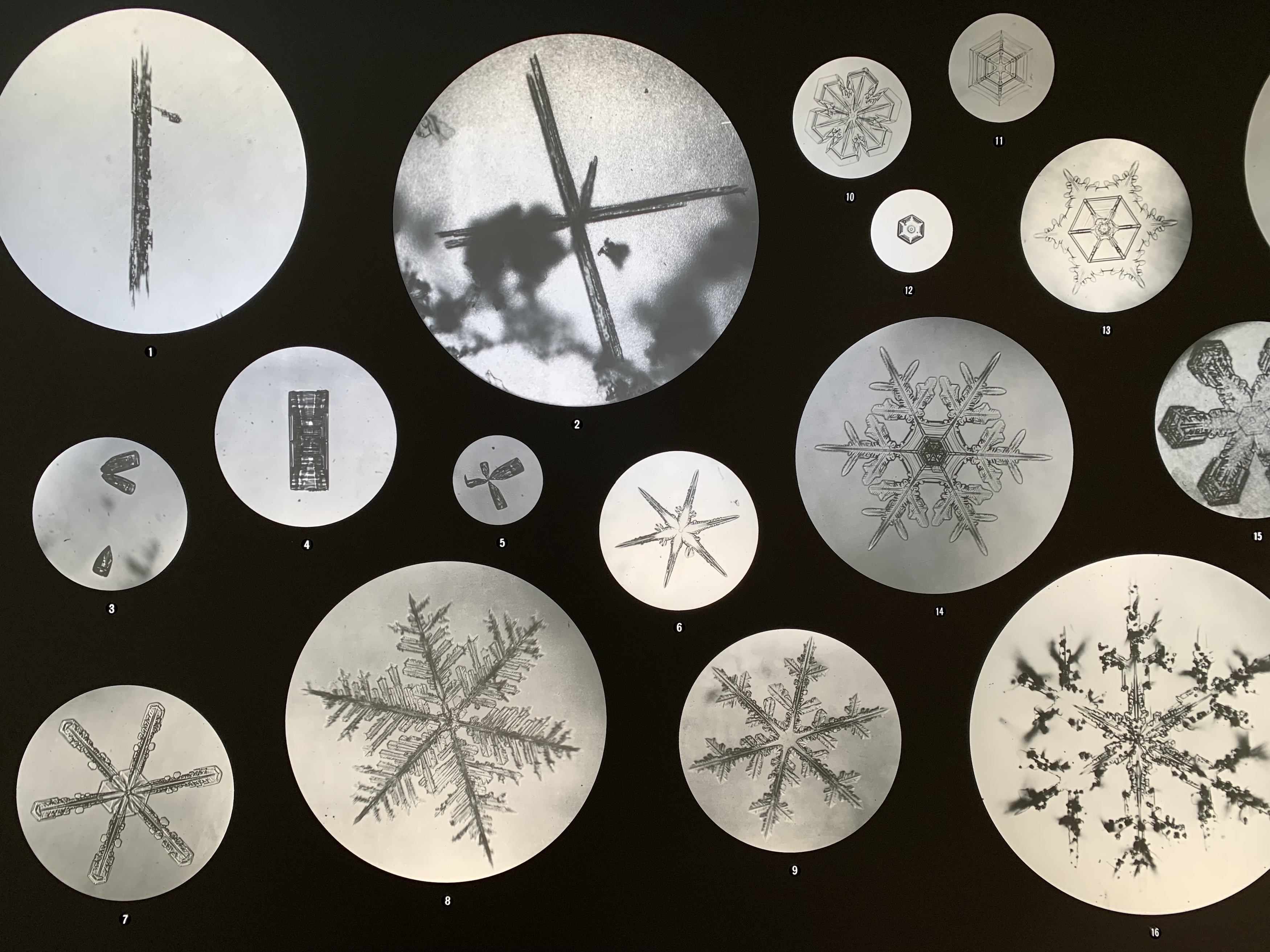

東京大学で物理学を収め、北海道大学に赴任した中谷は厳しい札幌の冬と故郷石川とはまた違う雪の質を体験し、長い冬を利用して雪の顕微鏡写真を撮り始める。そのきっかけになったのはアメリカのアマチュア研究家、ベントレーによる雪の結晶の写真だった。ベントレーは母親から顕微鏡を譲り受けてから雪の結晶の造形的な美しさに魅せられて4000枚もの雪の結晶の写真を撮影、のちにその画像を集めた「Snow Crystals」を出版する。しかしその写真は科学的実証に役立つような情報が少なく、科学者から撮影方法に対して批判の対象となる。それに対してベントレーはこう返す。

「私の方法は美的価値を高めただけで、そのために科学的価値を損なっていない」

顕微鏡を覗いてみて美しくないものは写真に撮らないという姿勢は、美しさと科学を問う心の根っこは同じであるという宇吉郎の研究の姿勢を見ているようだ。

雪は大気圏中にある塵に水蒸気が付着し、氷の結晶が成長していくことでできる。中谷は人工的に雪の結晶を作ることに成功し、さまざまな気温や水温の組み合わせでどのような形ができるのかを実験、記録していった。雪の結晶は上空の高いところから地上に落ちてくる間に、周りの環境の変化を受けてさまざまに形を変えていく。その結晶の形を研究することで大気や水について多くのことがわかるだろうと科学の成果を見据えながらも、ひとつとして同じもののない宝石のような造形がひっきりなしに空から降ってくることに少なからぬ興奮を覚えていたのではないだろうか。そんなことを考えながら、白とも灰色とも言えない重い雲を抱える上空を見上げているとき、中谷のあたまのなかにこの言葉が思い浮かんだのだろう。

「雪は空からの手紙である」