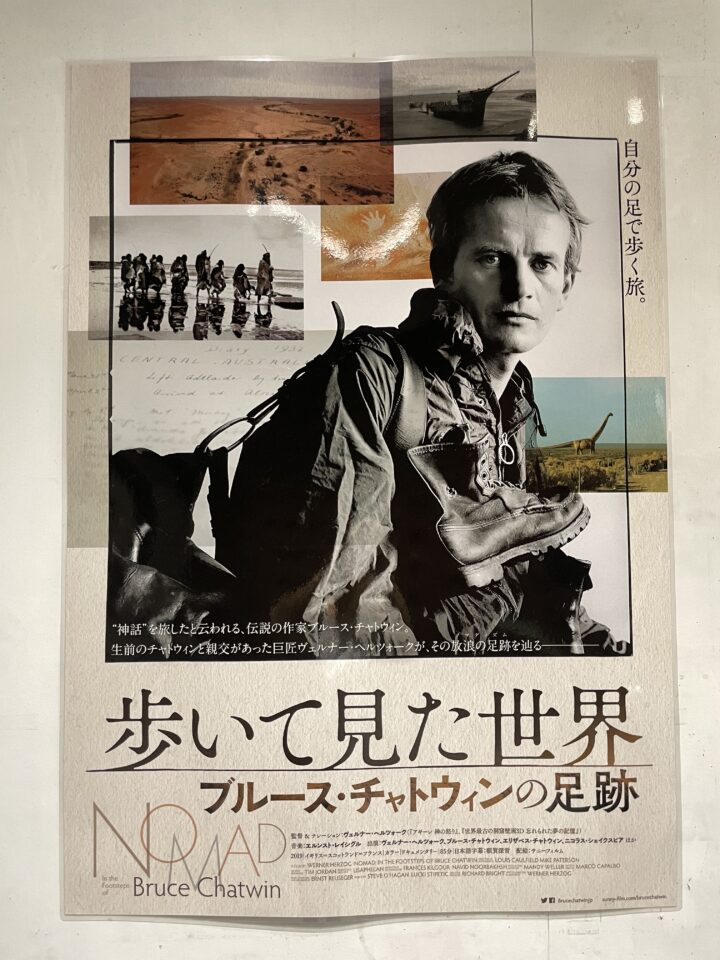

コロナ禍以来、実に二年ぶりの海外旅行が終わろうとしていたある日、友人からメッセージが届いた。神保町にある岩波ホールが7月いっぱいで閉館するという。最後の上映作品は小説家で冒険家ブルース・チャトウィンに関する映画「歩いて見た世界 ブルース・チャトウィンの足跡」(Nomad – in the footsteps of Bruce Chatwin)。監督はヴェルナー・ヘルツォーク。旅に出る前に、ふと立ち寄った神保町でそのポスターを見て衝撃を受けたのにすっかり忘れていた。帰国してすぐに予定を合わせて向かった。

岩波ホールではいろいろな作品を学んだ。広々とした会場で上映される作品は、どれも世界の片隅のリアリティを映し出しているものばかりで、そういう作品を正しく遇してきた場所に感謝したい気持ちだった。

映画はブルース・チャトウィン自身の朗読からはじまる。まるで今でも彼が生きているかのように溌剌とした声。ヴェルナー・ヘルツォークはチャトウィンに出会って、一晩で意気投合しすぐに彼の小説の映画化に取り掛かったという。冒険家の小説が題材になっているのだ、当然ロケでの撮影は困難を極め、あるときは雪山で遭難し命の危険に晒されたこともある。ヘルツォークはそれでも現実と想像が入り混じるチャトウィンの世界観を再現することに力を注いだ。エイズを患ってから、骨と皮だけに痩せ細ったチャトウィンは見舞いにきたヘルツォークに愛用の皮のリュックサックを渡す。それを手放しつつも彼は言うのだ、「旅に出ないと」。

「どうしてこんなところに」。私がいつも旅に出るとふとよぎる言葉だ。誰かに言われたわけでもない、しいて言えば旅の妖精が語りかけてくるのだ。それがチャトウィンのエッセイのタイトルにもなっていて、さらにもともとは放浪の末にアフリカの小さな街に住んだアルチュール・ランボーの言葉だと知ったのは、しばらくしてからのことだった。それ以来、私は事あるごとにチャトウィンの足跡を振り返っては、啓示を受け止めるような気持ちになった。

ロンドンのサザビーズで輝かしい功績を収めた後、考古学を学び直して、旅に出たブルース・チャトウィン。彼の冒険はすでに5歳のときに始まっている。祖母の家で偶然見た「恐竜の皮膚」に衝撃を受け、そのありかを追って南米のパタゴニアに赴くのだ。

私がチリ北部のアタカマ砂漠に行ったのは、チリ人の彫刻家フェルナンド・カサセンペーレが実際使っている土を見たいと思ってのことだ。銅の炭鉱で汚染された土を再利用したという真っ黒の土。それを見たとき歴史も政治もないまぜにした世界の縮図が粉になって混ざっているような気がして目が回った。そんな私を見て作家は言った「アタカマ砂漠に来て欲しい、そうしたら全てわかる」。その場所に関する十分な前情報もなく、とりあえず行き方だけ調べて向かった。現地に近づく飛行機のなかで、視界いっぱいに広がる荒涼とした砂漠を見て、とんでもないところに来てしまったと手足が震えた。旅をするのは、ものごとの辻褄を飛び越すためだと思うときがある。頭の中に強烈に残っている記憶の質感を得たくて、闇雲に出発するのだ。

2年ぶりの異国への旅は、身体を呼び覚ました。海を越えるという距離感、異なる日常の音と匂い、全く別の環境で育っていた人たちとの歪なコミュニケーション。世界は点と点で繋がっている。人間の強烈な記憶と未知への憧れという点、それをつなぐために世界があると言ったほうがよいだろうか。人間はその間にある空白を埋めるために想像し、さらに旅に出るのだ。

映画のポスターにも使われているチャトウィンの有名なポートレートは彼の佇まいには少しゴツすぎるような皮の編み上げブーツを背負っている。怯える小動物のような彼の眼差しは忘れられない。それは世界のあらゆるところに目的地を持ってしまった自分への恐れと、旅に出ずにはいられない衝動的な自分への諦めのようでもある。それでも彼は行くのだ。

映画の最後に出てくるチャトウィンのノートにはブルーの万年筆で几帳面に文字が書いてある。数々の未知への遭遇を記しているのだろう。旅には終わりがない。世界には終わりがない。それぞれ違う人間がいるかぎり目的地はいつでも新しいのだ。